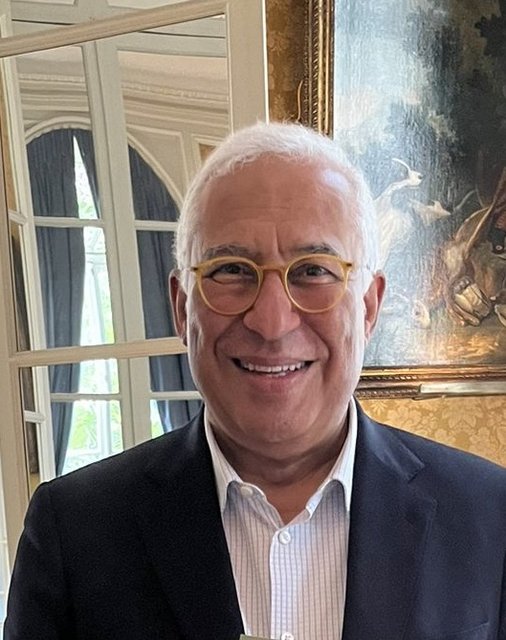

Entretien avec Antonio Costa, ancien premier ministre du Portugal (2015-2024), ancien secrétaire général du Parti socialiste portugais (2014-2024) par Gaspard Estrada, directeur exécutif de l’Observatoire politique de l’Amérique latine et des Caraïbes (OPALC) de Sciences Po.

Peu de temps avant sa nomination au poste de président du Conseil européen, Antonio Costa s’est confié à Politique Internationale

Gaspard Estrada — En 2015, au moment où vous êtes devenu premier ministre, votre pays était en plein marasme économique et social. Neuf ans plus tard, le Portugal a le vent en poupe. Quelles sont les recettes de ce « miracle » portugais ? Est-ce que certaines d’entre elles vous semblent transposables au continent européen ?

Antonio Costa — Je ne crois pas qu’il s’agisse d’un « miracle », mais du résultat de bonnes décisions politiques et de bonnes politiques publiques. En 2015, il y avait un grand débat pour savoir s’il fallait maintenir l’austérité afin de rester dans la zone euro ou s’il fallait sortir de l’euro afin d’en finir avec l’austérité. Notre message a consisté à dire qu’en changeant de politique économique il était possible de rester dans l’euro, de réduire la dette et de rétablir une situation budgétaire stable. Ce que notre expérience a prouvé, c’est qu’on pouvait le faire : lorsqu’on a tourné la page de l’austérité, la croissance et l’emploi sont revenus, ce qui a soutenu le processus de réduction de la dette. C’est ainsi que notre procédure de déficit budgétaire excessif s’est transformée en surplus budgétaire structurel, que nous avons quitté le podium des pays les plus endettés de la zone euro pour nous diriger vers une trajectoire de réduction soutenable de la dette, laquelle est aujourd’hui repassée en dessous des 100 % du PIB.

G. E. — Parmi toutes les mesures que vous avez prises à ce moment-là, quelle a été la plus importante ?

A. C. — L’emploi, l’emploi et l’emploi, car la réduction du chômage de 12 % à 6 % a permis de transformer notre économie et d’investir dans la formation et l’innovation. Ce qui tire la croissance du Portugal vers le haut, c’est essentiellement l’investissement des entreprises.

G. E. — Avant de devenir premier ministre, vous avez été parlementaire, ministre et maire de Lisbonne. Quels sont les principaux enseignements que vous avez tirés de ces expériences et qui vous ont servi par la suite en tant que chef du gouvernement ?

A. C. — Je suis le premier chef de l’exécutif ayant occupé préalablement des fonctions régaliennes au sein d’un gouvernement, à la justice et à l’intérieur. Cette expérience m’a permis d’avoir une vision globale de la tâche qui m’attendait. Mon mandat de maire a également été essentiel car il m’a appris à travailler au plus près des gens. L’exercice de la fonction municipale implique une présence et une réactivité permanentes, ce qui m’a été très utile dans mes activités ultérieures.

G. E. — Afin de sortir le Portugal de l’austérité, vous avez dû négocier avec la « troïka » (CE, BCE et FMI). Quels étaient les principaux enjeux de ces négociations ?

A. C. — Formellement, la troïka avait conclu le programme d’ajustement structurel, mais mon pays faisait encore face à la procédure de déficit excessif (notre déficit était supérieur à 4 % du PIB et la dette publique dépassait 130 % du PIB). Qu’avons-nous fait ? Nous avons réduit la portée puis supprimé certaines des mesures prises par la troïka, notamment la réduction des salaires dans la fonction publique — sur laquelle nous sommes revenus en trois étapes dès la première année de mon mandat —, la réduction des pensions de retraite et la réduction de la TVA dans le secteur de la restauration. Notre objectif était de redonner confiance à la société portugaise afin qu’elle investisse davantage dans l’économie, en profitant de la disparition progressive de l’austérité. Cette approche a modifié les perspectives économiques du pays, ce qui a permis d’accroître les recettes fiscales et a rendu possible l’augmentation significative du salaire minimum (en huit ans, il a bondi de 72 %), créant ainsi une nouvelle dynamique dans la société. Grâce à cela, l’investissement privé a afflué, contribuant à améliorer les perspectives de croissance, ce qui a encouragé les investissements directs étrangers, créant davantage d’emplois, et ainsi de suite…

Il faut avoir à l’esprit une question politique centrale dans ce débat : alors que l’opposition de droite a toujours estimé que l’augmentation des salaires était synonyme de perte de compétitivité des entreprises, les faits ont démontré le contraire : pour la première fois de notre histoire, les exportations représentent plus de la moitié du PIB. On dit souvent que la croissance est revenue au Portugal grâce au tourisme. Ce n’est pas vrai. Ces vingt dernières années ont, en fait, été marquées par une profonde évolution de la structure économique du pays, adossée à une hausse de la qualification. La société portugaise est devenue beaucoup plus sophistiquée, plus qualifiée, plus innovante, plus compétitive, ce qui lui permet de créer davantage de valeur ajoutée.

G. E. — Durant votre mandat, vous avez dû composer avec différentes configurations politiques au Parlement. Comment avez-vous réussi à maintenir votre majorité alors même que vos partenaires, à gauche, ne souhaitaient pas participer au gouvernement ?

A. C. — Il est nécessaire de prendre un peu de recul pour mieux comprendre ce qui s’est passé au cours des huit dernières années. Après la fin de la dictature, il y a près de cinquante ans, qui a été suivie de deux ans de révolution, il s’est produit une fracture au sein de la gauche portugaise entre, d’une part, la gauche communiste et l’extrême gauche et, d’autre part, les socialistes. Pendant des décennies, la division de la gauche en deux blocs irréconciliables a favorisé la droite. À une exception près où ils ont obtenu la majorité absolue, les socialistes, lorsqu’ils réussissaient à remporter les élections, devaient gouverner dans le cadre d’exécutifs minoritaires ou bien avec des majorités fragiles.

En 2015, nous avons réussi à briser ce mur invisible. Nous avons créé les conditions pour qu’un gouvernement obtienne le soutien de toutes les composantes de la gauche (1). Nous savions quels étaient nos points de divergence. Nous savions, par exemple, que le Parti communiste s’était radicalement opposé à l’entrée du Portugal dans l’Otan ainsi que dans l’Union européenne. Et qu’il était contre l’application du Pacte de stabilité et de croissance (2). Nous avons donc décidé de laisser de côté nos désaccords et de nous concentrer sur les dossiers où il était possible de travailler ensemble. C’est sur cette base pragmatique et réaliste que nous avons fondé l’action de notre gouvernement. Évidemment, nous savions tous qu’il s’agissait d’un gouvernement fragile — la droite n’a pas tardé à lui trouver un surnom peu flatteur, la « geringonça » (le machin) — mais, à la fin, cela a fonctionné. Les difficultés n’ont pas manqué, notamment lorsqu’il s’est agi de voter les budgets tant à Bruxelles qu’à Lisbonne, mais avec du bon sens, avec la hauteur de vue de tous les membres de la majorité, nous avons réussi. L’Union européenne a appris à nous considérer avec respect et à remettre en question certains de ses dogmes économiques. Je suis convaincu que notre expérience a contribué de manière significative à faire évoluer les positions de la Commission européenne entre la crise de la dette en 2011 et la crise du Covid-19 en 2020. Il est désormais admis que les gouvernements européens peuvent emprunter des chemins différents pour arriver à un même résultat, ce qui a permis de démocratiser le fonctionnement de l’UE.

G. E. — Quelles sont les mesures dont vous vous sentez le plus fier ?

A. C. — Je suis particulièrement fier de notre travail en matière d’éducation, en particulier la hausse du niveau de formation des jeunes et la chute du taux d’abandon scolaire, qui est passé de 13 % à 6 %. Ce chiffre est très encourageant car l’interruption précoce des études est un facteur puissant de reproduction sociale. Je suis également fier du recul de la pauvreté des enfants, ainsi que des mesures que nous avons prises en matière de transition énergétique. Près de 60 % de l’électricité consommée au Portugal proviennent aujourd’hui de sources renouvelables. Notre pays est devenu un grand hub d’hydrogène vert, ce qui va lui permettre de passer du statut d’importateur à celui d’exportateur net d’énergie. C’est un véritable changement stratégique.

D’autre part, nous sommes le troisième pays européen qui compte la plus grande densité d’ingénieurs (avec l’Autriche et l’Allemagne), ce qui nous permet d’attirer de nombreux investissements, spécialement dans le secteur numérique. Le Portugal est donc au cœur des deux principales transformations à venir, à savoir la transition écologique et la transition numérique.

G. E. — Et, à l’inverse, avez-vous des regrets ?

A. C. — Mon mandat s’est conclu de manière anticipée. C’est vrai que j’aurais aimé pouvoir le mener à son terme et accomplir tout ce que j’avais inscrit dans mon programme de gouvernement. Mais je préfère me projeter dans l’avenir plutôt que de regretter le passé. Je suis certain que le prochain gouvernement poursuivra les programmes qui ont fait leurs preuves et tentera même de les améliorer. Il commettra aussi des erreurs, mais c’est le cas de tous les gouvernements.

G. E. — Comment expliquez-vous la progression de l’extrême droite ? Est-ce une spécificité portugaise ou cette percée s’inscrit-elle dans une tendance générale en Europe ?

A. C. — La montée de l’extrême droite a été très rapide, et on ignore encore si elle sera durable. Quelles sont les différences entre l’extrême droite portugaise et celles des principaux pays européens ? D’abord, le parti Chega n’est pas un parti anti-européen, il n’a pas mené une campagne eurosceptique. Ce n’est pas non plus un parti pro-russe, il ne dénonce pas le soutien à l’Ukraine, ce qui constitue une grande différence. Ensuite, sa progression dans les urnes est due, pour une bonne part, à sa capacité de mobilisation des abstentionnistes, dont le nombre a considérablement augmenté ces dernières années au Portugal.

Ces électeurs, qui avaient déserté les isoloirs, ont vu dans cette offre politique l’occasion de protester contre le système, notamment dans les régions qui se sentent « abandonnées » par le pouvoir en raison du manque d’investissements dans les services publics (hôpitaux, réseau routier…). Mais il est difficile de savoir ce qui, dans ce vote de protestation, est à proprement parler d’ordre conjoncturel et ce qui est d’ordre structurel. Chega a commencé à émerger juste après la pandémie, au moment où l’inflation et les taux d’intérêt ont bondi, ce qui a eu pour effet de renchérir le coût de la vie et d’accroître les tensions sociales.

Je ne dis pas que la xénophobie et le racisme n’existent pas, mais je ne pense pas qu’ils soient très présents au sein de la société portugaise. Certes, il y a eu des attaques contre les tsiganes qui, au Portugal, ne sont pas des migrants mais une population sédentaire. Chega a réalisé ses meilleurs scores là où ils se sont heurtés à des difficultés d’intégration.

Je crois qu’il faudra attendre encore un peu pour y voir plus clair et pour savoir s’il s’agit d’une tendance de fond ou non. Jusqu’à présent, notre système politique fonctionnait relativement bien, avec deux grands partis, l’ un de centre gauche (Parti socialiste), l’autre de centre droit (Parti social-démocrate), qui reflétaient les aspirations de la société. Cette fois-ci, le PSD a été incapable de présenter aux Portugais une offre alternative par rapport à mon gouvernement. D’où la percée de l’extrême droite qui, dans une certaine mesure, a réussi à représenter une forme d’alternance.

G. E. — Quels sont les dirigeants européens avec lesquels vous avez eu le plus de plaisir à travailler ?

A. C. — Au sein du Conseil, je m’entendais bien avec les chefs d’État et de gouvernement des pays d’Europe de l’Est sur les sujets liés aux fonds de cohésion, et avec le premier ministre néerlandais dont je partageais la vision d’une Europe plus ouverte sur le monde. Sur les questions économiques, j’ai eu des échanges nourris avec la France, l’Allemagne, la Grèce. J’ai toujours eu une excellente relation avec Angela Merkel et Olaf Scholz. J’ai particulièrement apprécié de travailler durant la pandémie avec la chancelière Merkel qui, forte de son immense expérience acquise durant la crise de la dette de 2011, nous a ouvert les yeux sur la nécessité d’agir différemment cette fois-ci. Olaf Scholz, qui était à l’époque ministre des Finances, a joué un rôle décisif dans la validation de l’emprunt communautaire.

G. E. — Aujourd’hui, l’Europe est en guerre. À quelles conditions pourrait-on parler de victoire de l’Ukraine ? Pensez-vous que le futur gouvernement de droite continuera à soutenir ce pays comme vous l’avez fait jusqu’à présent ?

A. C. — N’importe quelle guerre est une défaite pour tous. La question que pose l’invasion de l’Ukraine est de savoir si la communauté internationale peut s’accommoder d’une violation brutale du droit international de la part d’un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies qui, à ce titre, devrait montrer l’exemple en matière de respect des normes.

Cette question ne concerne pas seulement l’Europe ; elle concerne le monde entier. Plus un pays est petit, fragile et pacifique, plus il compte sur le droit international pour assurer sa protection.

Une chose est sûre : la Russie ne peut pas gagner. D’ailleurs la Russie a déjà perdu, dans le sens où Moscou espérait vaincre l’Ukraine en l’espace de trois jours. Cela fait deux ans que cette guerre dure, l’armée russe a détruit de vastes territoires, mais ces destructions n’ont fait que renforcer l’identité et l’unité nationale ukrainiennes. Poutine imaginait que cette invasion allait diviser l’Europe. C’est l’inverse qui s’est produit : elle a ressoudé l’Union européenne et a rapproché l’Ukraine des institutions communautaires dans la perspective d’une adhésion. Les Russes pensaient que cette guerre allait révéler la fragilité de l’Otan. Or cette dernière, en accueillant en son sein la Suède et la Finlande, n’a jamais été aussi forte. En réalité, le président Poutine a subi plusieurs défaites stratégiques.

Malheureusement, ces défaites ne l’ont pas arrêté. La seule façon de parvenir à la paix, c’est de soutenir l’Ukraine afin qu’elle puisse se défendre et obliger la Russie à accepter de négocier selon des paramètres définis par Kiev. Quels seraient ces paramètres ? Pour l’instant, je ne suis pas en mesure de répondre.

G. E. — On annonce une poussée des partis souverainistes lors des élections européennes de juin prochain. Comment l’expliquez-vous ?

A. C. — La plupart des pays de l’UE éprouvent une forme de « malaise », qui vient de la pandémie puis qui s’est poursuivi avec la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt. D’où un sentiment d’injustice, d’augmentation des inégalités, de blocage social, surtout parmi les classes moyennes et les jeunes. Outre cette toile de fond commune, chaque pays a ses propres préoccupations intérieures, que ce soit la guerre en Ukraine, l’immigration ou l’insécurité.

Mais l’origine des frustrations qui contribuent à booster le score des partis populistes, est le même. D’où l’importance pour les gouvernements de traiter ces problèmes — y compris le chômage et l’envolée des prix du logement — pour pouvoir y mettre un terme.

G. E. — Il se murmure que vous seriez candidat à la présidence du Conseil européen, en remplacement de Charles Michel. Cette idée est-elle d’actualité ?

A. C. — Il est prématuré parler de cela aujourd’hui. Tout d’abord, il convient d’attendre les résultats des élections européennes pour voir quel sera le nouvel équilibre des forces politiques. Tout indique que l’extrême droite aura davantage de sièges au Parlement. Mais tout indique aussi que la somme des conservateurs, des sociaux-démocrates, des libéraux et des écologistes obtiendra une majorité confortable. C’est seulement à l’issue de ce processus que l’on pourra avoir une vision plus complète de la situation, notamment des postes à pourvoir pour chacune des familles politiques européennes.

G. E. — Politique Internationale décerne un prix du courage politique. À qui l’attribueriez-vous aujourd’hui ?

A. C. — Je donnerai ce prix a deux peuples, ex aequo : au peuple ukrainien, pour sa capacité de résistance ; et aux Palestiniens qui n’ont rien à voir avec le Hamas et qui cherchent à continuer de vivre sur leur terre.

(1) Durant le premier mandat d’Antonio Costa à la tête du gouvernement portugais, le Parti socialiste disposait du soutien à l’Assemblée d’autres formations politiques de gauche, mais qui ne faisaient pas partie de l’équipe gouvernementale.

(2) Le Parti communiste portugais estimait que le Pacte de stabilité et de croissance de l’Union européenne était contraire aux valeurs et au programme du parti.